Le monde du travail a bien changé. Les métiers d’autrefois étaient plus manuels, plus physiques et certes plus dangereux. Nous vous proposons de découvrir cinq métiers de nos ancêtres qui témoignent d’une époque révolue.

Meunier

À partir du début du XVIIe siècle, on trouvait en Nouvelle-France deux types de moulins : ceux qui étaient actionnés par la force de l’eau et ceux qui l’étaient plutôt par le vent[note 1].

Les meuniers travaillaient habituellement pour le compte d’un seigneur selon les termes d’un contrat. Ils étaient payés en nature sur les grains à moudre, plutôt qu’en argent[note 2]. Ce salaire, appelé droit de mouture, correspondait à un quatorzième du grain à moudre.

Le meunier voyait à la bonne marche du moulin et assurait toutes les tâches relatives à la mouture des céréales en farine. Le travail consistait aussi à surveiller la direction des vents, à s’assurer de la bonne vitesse de rotation des meules et à voir à ce que la trémie, sorte d’entonnoir en forme de pyramide inversée, soit pleine de blé. Les grains s’écoulaient de la trémie pour ensuite être broyés par les meules qui les transformaient en farine[note 3]. C’était un métier risqué qui nécessitait une vigilance constante pour éviter des accidents. La chanson Meunier, tu dors fait d’ailleurs référence à ce qui peut se produire si la surveillance est déficiente et que les ailes tournent trop rapidement par grands vents : le mécanisme du moulin peut s’endommager et engendrer un incendie[note 4]. De même, les meules devaient bénéficier de la plus haute attention et être entretenues régulièrement pour éviter qu’elles ne tournent à vide et s’usent, ce qui diminuerait la qualité de la farine obtenue. Le meunier devait enfin piquer les meules tous les mois pour assurer la rugosité de leur surface.

Jusqu’au début du XXe siècle, les gens faisaient leur pain eux-mêmes. Ils avaient leur propre four ou fournil et n’avaient pas encore recours aux services d’un boulanger[note 5]. Ils devaient par conséquent souvent se rendre au moulin pour se procurer de la farine. C’est pourquoi, tout comme l’église, le moulin était un lieu de socialisation.

Tisserande

Avant l’industrialisation, la confection de tissus et d’étoffes était réalisée de façon artisanale. Deux étapes étaient nécessaires à leur conception : le filage et le tissage. Le filage consiste à transformer les fibres textiles (lin ou laine) en un fil solide. Le tissage est une technique de travail permettant d’assembler les tissus et les étoffes, comme le tricot, la dentelle ou encore le feutrage. Le tissu est habituellement tissé sur un métier. Les fils de la chaîne sont immobilisés à la verticale sur celui-ci, afin que les fils de la trame soient tissés au travers[note 6].

Au XVIIe siècle, le filage était surtout accompli par des femmes, tandis que le tissage était effectué davantage par des hommes[note 7]. Au fil du temps, les femmes ont commencé à s’intéresser au tissage et cela s’est transmis de mère en fille.

Dans plusieurs villages, il y avait des tisserandes itinérantes, c’est-à-dire qu’elles se promenaient de maison en maison avec leur rouet pour y effectuer du tissage[note 8].

L’art du tissage connaîtra un regain de popularité vers la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1950[note 9]. De nos jours, toutefois, la relève est presque inexistante au Québec.

Bûcheron

La culture populaire québécoise regorge de personnages ayant exercé le métier de bûcheron. La légende de La chasse-galerie (Honoré Beaugrand, 1892) en est un bon exemple : elle met en scène un groupe de bûcherons de l’Outaouais qui fait un pacte avec le diable pour pouvoir aller dans leur village dans la nuit du Nouvel An. Cette histoire illustre bien la réalité de ces hommes qui quittaient leur famille chaque automne pour ne revenir qu’au printemps. Logés et nourris au camp, ils travaillaient souvent 12 heures par jour, six jours par semaine[note 10]. C’était un métier risqué et les hommes n’étaient pas à l’abri des blessures.

Initialement, on pratiquait le bûchage à la mitaine et les hommes travaillaient en solitaire, à l’aide d’une sciotte, d’un crochet et d’une hache[note 11]. Puis, dans les années 1940, le métier s’est transformé et a vu l’apparition d’équipes de travail. Les hommes, souvent au nombre de neuf, avaient chacun leur rôle à jouer. Il y avait : 2 « coupeux » qui travaillaient ensemble, l’abatteur et l’ébranleur; 2 « claireurs » qui préparaient les sentiers et un « skiddeur » qui menait les troncs d’arbres vers le lieu de charroyage. Un « teneux de sleigh » menait les traînes sur les lieux de chargement et de déchargement, tandis qu’un « helper » mettait les billots sur les traînes. Le charretier conduisait les traînes tirées par des bœufs ou des chevaux vers les cours à bois où se tenait l’homme de garde. Il y avait également un marcheur, qui était un bûcheron d’expérience capable d’évaluer combien de billots ou de cordes de bois on pourrait se procurer sur le lot choisi.

À une certaine époque, le bois équarri (on éliminait les côtés pour obtenir une forme carrée) représentait une part importante des exportations[note 12]. On trouvait alors parmi l’équipe de bûchage un marqueur, un piqueur et un équarrisseur[note 13].

Au camp, d’autres corps de métiers assuraient le bon fonctionnement au quotidien : cuisinier, plongeur, commissionnaire, limeur, forgeron, homme d’écurie, etc.[note 14]. Ils travaillaient tous très fort et dans des conditions difficiles.

Draveur

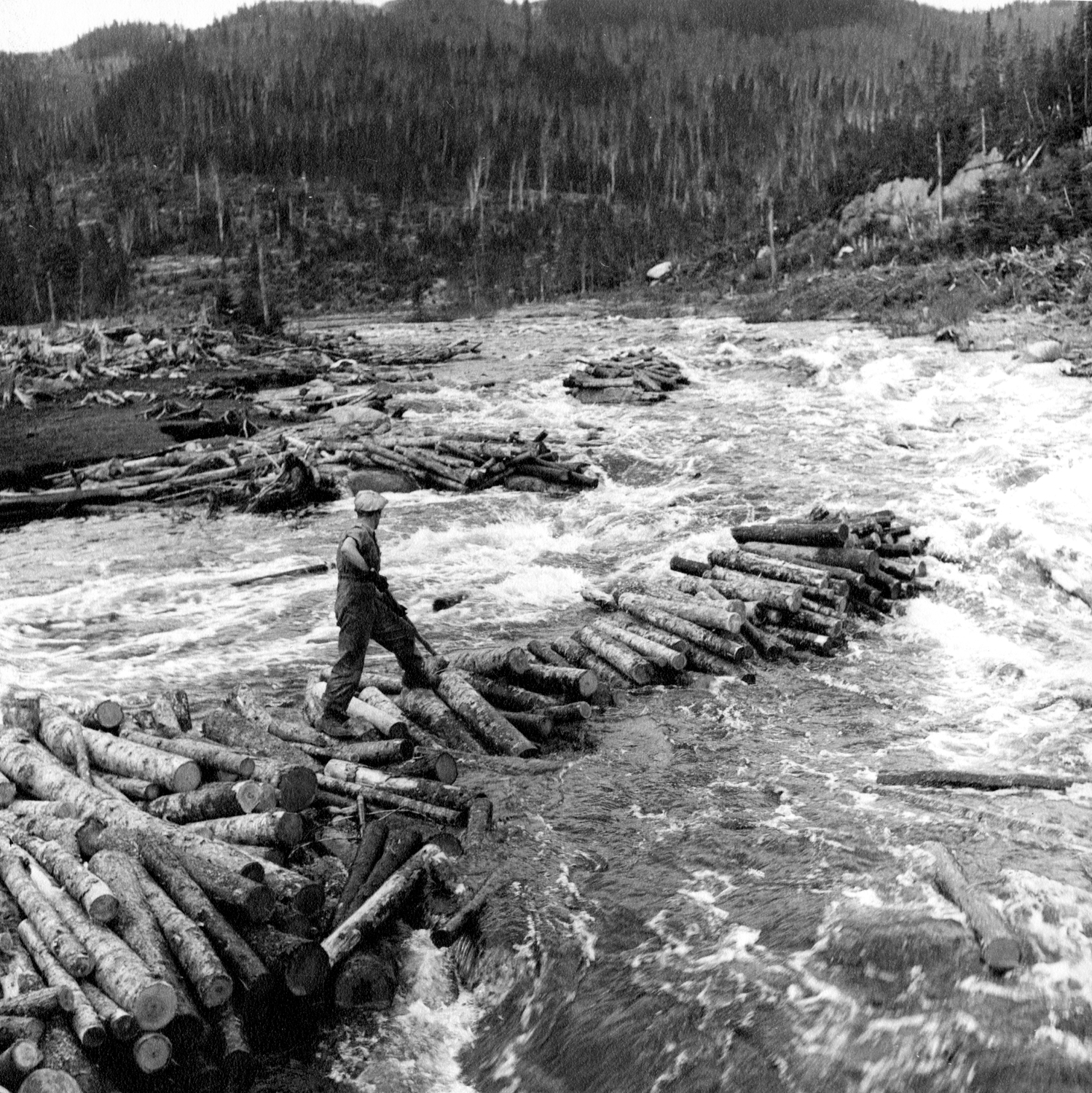

Succédant aux « raftmen » et à leurs cages pour le transport du bois, le métier de draveur est apparu vers 1910, soit peu après l’apparition des papetières[note 15].

Pendant l’hiver, le bois avait été empilé le long des cours d’eau et il portait les initiales de la compagnie à laquelle il appartenait. Au printemps, dès que les glaces fondaient, les draveurs se mettaient à l’œuvre. Certains lançaient les troncs dans l’eau, tandis que d’autres restaient sur la grève pour s’assurer que le bois ne soit pas freiné dans sa descente par quelque obstacle.

Le métier de draveur consistait à se tenir debout sur les billes de bois et à dériver avec elles pour s’assurer qu’elles se rendent à bon port.

Les draveurs travaillaient du lever au coucher du soleil et ils montaient des tentes le long de la rivière tous les 16 à 20 km.

Au début, il y a eu la drave des billots, puis, à partir des années 1930, celle des pitounes (des billes de bois plus courtes). Le travail était alors moins dangereux et nécessitait moins de dynamitage (procédé servant à déconstruire les amoncellements de débris)[note 16].

Le métier de draveur a disparu dans les années 1980 avec l’amélioration du réseau routier et à cause de ses effets néfastes sur l’environnement[note 17].

Modiste ou chapelière

À la fin du XIXe siècle, la mode féminine gagne en importance et on assiste à une renaissance du métier de chapelier ou modiste au Québec. Ce sont les femmes qui sont particulièrement nombreuses à travailler dans ce domaine, ce pour quoi on parle dorénavant davantage de chapelière ou de modiste pour désigner les gens exerçant cette profession. Le métier connaîtra son apogée au début du XXe siècle, grâce à des entreprises comme Holt Renfrew[note 18]. Le magasin Eaton va emboîter le pas à Montréal de 1925 à 1966, avec deux équipes de modistes chargées de la fabrication de chapeaux pour femmes[note 19].

Les caractéristiques des chapeaux fabriqués au Québec dépendaient de différents facteurs : rigueur du climat, appartenance à un groupe social (classe sociale, profession, état civil, etc.), contraintes technologiques, etc. On recensait à l’époque plusieurs types de chapeaux : les coiffes de tissu (la capeline, la câline, la capine), les bérets de feutre et les chapeaux de paille[note 20].

Jusqu’aux années 1960, les femmes portaient couramment un chapeau dans les lieux publics. Il n’y avait qu'aux dîners et aux bals que les femmes se permettaient de paraître sans couvre-chef[note 21]. C’est pourquoi on trouvait une modiste dans chaque village. Celle-ci tentait de suivre la mode véhiculée dans les grands magasins.

L’après-guerre va contribuer à changer les habitudes de vie, puis l’Église va abolir l’obligation du port du chapeau à la messe[note 22]. On assiste alors au déclin de cet accessoire de mode et à la marginalisation du métier de modiste.

Ces cinq métiers ont tous disparu ou sont en voie de l’être. Les progrès techniques et l’avènement de nouvelles technologies expliquent en bonne partie ces changements, de même que l’évolution des mœurs.

Découvrez d'autres métiers surprenants de nos ancêtres!

Sources consultées

[Note 1] Répertoire du patrimoine culturel du Québec, Pratique traditionnelle du métier de meunier, https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/detail.do?methode=consulter&id=79&type=imma, (page consultée le 1er mars 2025).

[Note 2] Gilles Deschênes, Quand le vent faisait tourner les moulins : trois siècles de meunerie banale et marchande au Québec, Québec, Septentrion, 2009.

[Note 3] Préserver le patrimoine des moulins à farine, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888432/moulin-vent-eau-farine-meu…...(page consultée le 4 avril 2025).

[Note 4] L’atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles, Le dur métier de meunier, https://histoirepat.com/2e-conference-350e/le-dur-metier-de-meunier/ (page consultée le 15 mars 2025).

[Note 5] Gilles Deschênes, Quand le vent faisait tourner les moulins : trois siècles de meunerie banale et marchande au Québec, op. cit.

[Note 6] Wikipédia, Tissage (dernière modification le 31 décembre 2024), https://fr.wikipedia.org/wiki/Tissage

[Note 7] Emmanuelle Roy, De la paysanne au tisserand – La production textile dans la région de Montréal au XVIIIe siècle, Montréal, Regroupement de chercheurs en histoire des travailleurs québécois, 1999.

[Note 8] Jeanne Pomerleau, Métiers ambulants d’autrefois, Montréal, Guérin littérature, 1990.

[Note 9]Jeanne Pomerleau, Arts et métiers de nos ancêtres 1650-1950, Montréal, Guérin littérature, 1994.

[Note 10]Jeanne Pomerleau, Bûcherons, raftmen et draveurs, 1850-1960, Sainte-Foy, Éditions J.-C. Dupont, 1997.

[Note 11]Raymonde Beaudoin, La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune, Québec, Septentrion, 2014.

[Note 12] Équarrissage (bois), https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quarrissage_(bois) (page consultée le 4 avril 2025).

[Note 13]Jeanne Pomerleau, Bûcherons, raftmen et draveurs, 1850-1960, op. cit.

[Note 14]Jeanne Pomerleau, Bûcherons, raftmen et draveurs, 1850-1960, op. cit.

[Note 15] Radio-Canada Ohdio, La drave, un métier intimement lié à l’histoire du Québec (mis en ligne le 19 mai 2022) https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/401989/drave-draveurs-riviere-billots

[Note 16] Raymonde Beaudoin, La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune, op. cit

[Note 17] Radio-Canada, La drave, ce métier oublié qui a façonné le Québec (mis en ligne le 2 septembre 2020), https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1730827/25-ans-fin-drave-metier-quebec-pates-papiers

[Note 18] Gagnon, H. et L. Lapointe, « Les modistes sorties de l’ombre », Continuité, no 25, 1984, p. 29-30.

[Note 19] Musée du Château de Ramezay, Les chapeaux féminins d’hier et d’aujourd’hui / Women’s hats yesterday and today, Montréal, Société d’archéologie et de numismatique de Montréal / Musée du Château Ramezay, 1989.

[Note 20] Ibid.

[Note 21] Musée du Château de Ramezay, Les chapeaux féminins d’hier et d’aujourd’hui / Women’s hats yesterday and today, op. cit..

[Note 22] Gagnon, H. et L. Lapointe, « Les modistes sorties de l’ombre », op. cit.