Les lieux disparus cessent-ils entièrement d’exister? Pas tout à fait. À travers les cartes postales illustrées, on peut découvrir des réalités passées qui aident à mieux comprendre les lieux tels qu’on les connaît aujourd’hui. Voici quatre cartes étonnantes montrant Montréal dans la première moitié du XXe siècle.

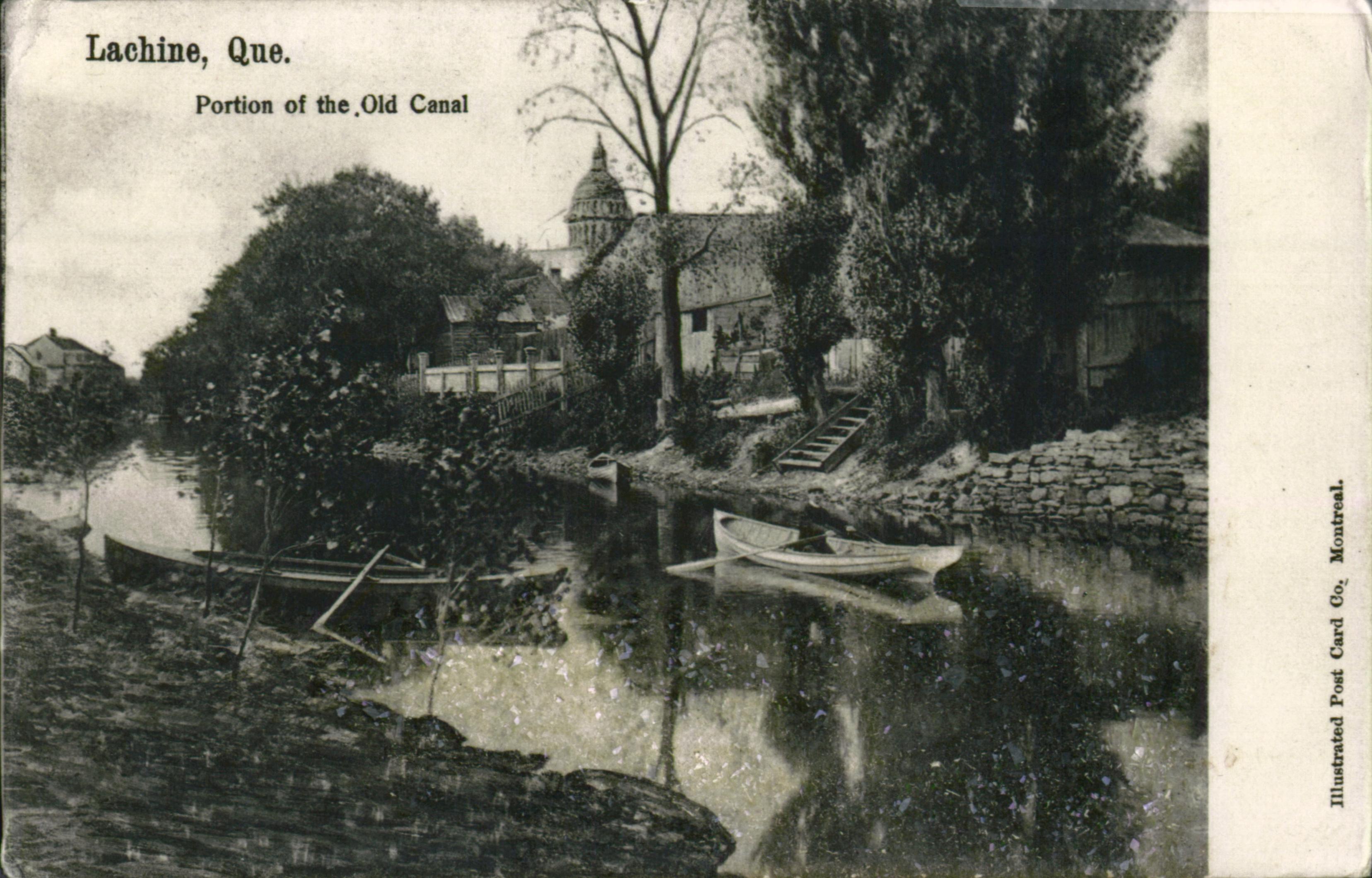

Le vieux canal de Lachine

Dans le sud-ouest de l’île, une eau calme et lisse réfléchit tous les détails d’un décor champêtre. La quiétude de la scène semble envelopper le navigateur de plaisance. On ne soupçonnerait pas qu’à quelques centaines de mètres se trouvent les premières écluses d’une zone industrielle sans précédent pour le développement économique de Montréal : le canal de Lachine.

Cette carte postale date d’entre 1903 et 1906, en plein cœur de l’âge d’or industriel du canal. Dans le haut de la carte, à la cime des arbres, le dôme du couvent des Sœurs de Sainte-Anne – aujourd’hui le Collège international Sainte-Anne – surplombe la scène[note 1]. On peut ainsi avoir une idée de l’emplacement représenté sur la carte postale : la jonction du vieux canal et des premières écluses, près de l’île Monk.

Le petit canal (ou canal des Sulpiciens), aménagé en 1689, constitue la première tentative des Sulpiciens, alors seigneurs de l’île de Montréal, de contourner les rapides de Lachine, connus à l’époque sous le nom de « sault Saint-Louis ». Ce paisible sillon entre la rive du Vieux-Lachine et la première jetée du canal (aujourd’hui la promenade Père-Marquette) n’a cependant jamais été complété, la navigation y étant limitée au halage. La région constituait depuis la fin du XVIIe siècle un important carrefour de traite des fourrures et de cohabitation entre Hurons, Algonquins, Iroquois et Français.

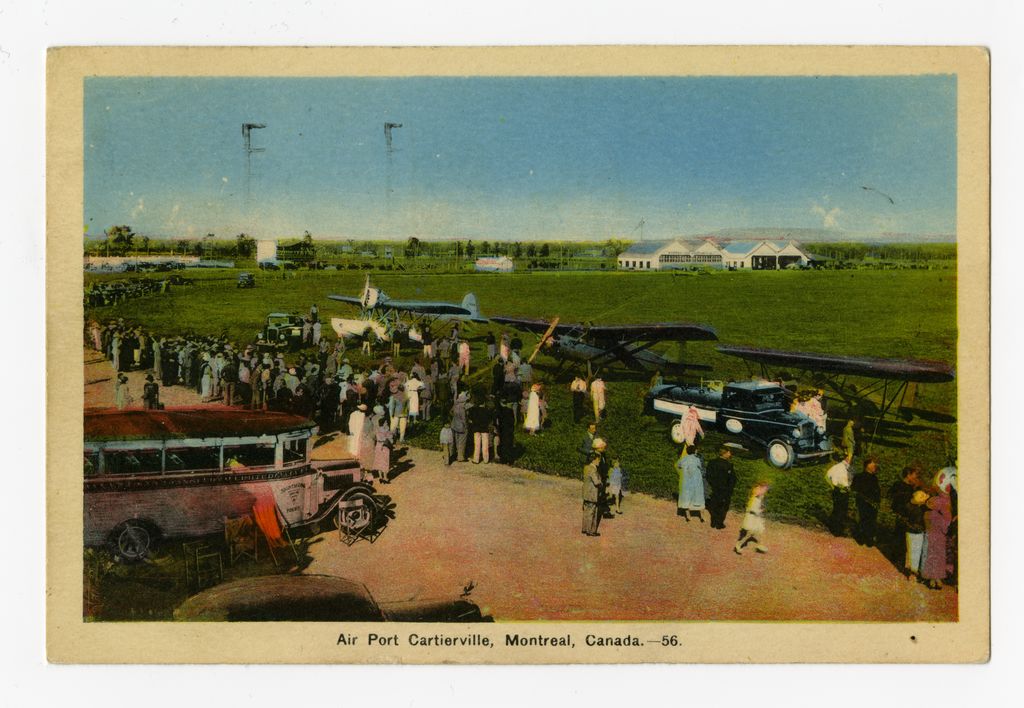

L’aéroport de Cartierville

Nous sommes en juin 1911, à l’intersection des actuels boulevards Henri-Bourassa et Laurentien[note 2], à Cartierville, l’un des trois villages bordant la rivière des Prairies, au nord de l’île de Montréal. Sur une partie du terrain occupé par le Montreal Polo Club, deux jeunes mécaniciens, Percival « Percy » Reid et Ernest Anctil, conçoivent laborieusement, depuis plusieurs mois, des prototypes d’aéroplanes de type Blériot. Une bande de terre parfaitement lisse d’à peine un mille et une petite grange : le décor est rudimentaire, mais l’essentiel est là pour faire des expérimentations. Après quelques essais, l’engin en marche s’avance sur l’herbe, s’élève de quelques mètres et réussit son envol[note 3]. Le monoplan de Reid est le tout premier appareil fabriqué au pays à obéir aux lois de l’aéronautique.

La presse de l’époque rapporte ces exploits[note 4], et le site de Cartierville s’inscrit dès lors comme site pionnier de l’aviation montréalaise et canadienne. Le lieu est au cours des années suivantes le théâtre des premiers développements de l’aéronautique au pays. En juin 1918, Cartierville est le point d’un départ d’un vol reliant Montréal et Toronto, par lequel le capitaine Brian A. Peck assure la première livraison aérienne de courrier au Canada. Ce sont les balbutiements du service postal par avion[note 5].

La carte postale montrée ici est une lithogravure datant des années 1930, ce qui correspondrait à la période pendant laquelle le site a été utilisé comme aéroport douanier (à partir de 1920). Il deviendra pendant la Seconde Guerre mondiale un chantier de construction aéronautique d’envergure.

En raison de l’urbanisation croissante et de la construction à proximité de l’aéroport international de Dorval, l’aéroport de Cartierville cessera ses activités en 1988[note 6].

L’arrivée des tramways à Bordeaux

Cette carte postale photographique, datée entre 1924 et 1928, montre le nouveau terminus Bordeaux du réseau de la Compagnie des tramways de Montréal, situé à l’intersection du boulevard Gouin Ouest et de la rue Poincaré, au centre-nord de l’île. Le prolongement quelques années plus tôt (1921)[note 7] de la ligne 40 de la gare Ahuntsic jusqu’au secteur de Bordeaux est étroitement lié à la construction controversée de la prison de Bordeaux, inaugurée en 1912, et aux enjeux logistiques de déplacement. Avant le prolongement, les détenus étaient conduits par tram cellulaire (aussi appelé « tram noir ») jusqu’à la gare Ahuntsic; le reste du trajet vers la prison s’effectuait par allers-retours en voiture. Ces déplacements en automobile jusqu’à la prison, particulièrement hasardeux en hiver dans ce secteur rural, ralentissaient les procédures judiciaires et s’ajoutaient aux vives critiques concernant l’éloignement de la prison par rapport au palais de justice, situé sur la rue Notre-Dame Est, dans le sud de l’île[note 8].

Avec le développement de l’automobile et des services d’autobus, les « p’tits chars » ont disparu des zones périphériques de l’île comme Longue-Pointe et le secteur de Bordeaux dès les années 1930[note 9].

Le boulevard Pie-IX

Au début du XXe siècle, le boulevard Pie-IX est promis à un avenir radieux dans la cité de Maisonneuve. Sous l’influence du courant architectural américain Beautiful City[note 10], la route traversant l’île du nord au sud est partie intégrante d’un ambitieux projet d’embellissement de Maisonneuve. Alliant sens civique et patriotisme, la Beautiful City a pour principe de développer dans la ville un idéal de beauté afin d’accroître la productivité des travailleuses et travailleurs[note 11]. Surfaçage de la route, élargissement et verdissement d’artères (boulevard Pie-IX et avenue Morgan), obligation de planter des arbres devant les propriétés[note 12] : l’objectif poursuivi est clair. Il s’agit de susciter un sentiment d’appartenance au quartier.

Cette carte postale date d’environ 1920, soit peu après l’annexion de Maisonneuve à la ville de Montréal, en 1918. L’effondrement du marché foncier en 1913 et les contraintes économiques de la Grande Guerre ont compromis les grands projets d’aménagement du boulevard Pie-IX et des terrains tout juste acquis pour le parc Maisonneuve[note 13]. Lorsqu’on compare la carte postale à la photographie originale de 1916, on constate que la première illustre le caractère harmonieux du progrès technique; mais elle a aussi, par les traits grisés et incertains de la figure enfantine au centre de l’image, quelque chose de fantomatique, qui fait presque anticiper l’évanouissement de ces idées de grandeur.

La démocratisation d’un média

Juin 1871 marque le début de la carte postale au Canada : la jeune confédération devient alors la première nation hors des frontières européennes à admettre ce nouveau moyen de communication dans son territoire[note 14]. Non illustrée, préaffranchie et à vocation professionnelle ou publicitaire, la carte postale est dans sa première mouture un média officiel : seul le gouvernement canadien peut la produire. Toute carte altérée ou modifiée n’est pas considérée comme une carte postale aux yeux des Postes et est susceptible de ne pas être acheminée[note 15].

S’ensuit une période de déréglementation des normes postales, de 1895 à 1903. La carte postale devient alors utilitaire et accessible, avec l’introduction de l’image sur une face entière et d’un espace divisé sur l’autre face pour l’adresse du destinataire et le message. La déréglementation vient autoriser les éditeurs commerciaux à produire à leur tour des cartes postales, ce qui favorise leur diffusion et brise le monopole d’État. L’appropriation du média par la population, avec les cartes de correspondance et les cartes dites de souvenir, crée de nouveaux usages pour la carte postale, en lien avec le tourisme, la collection et l’information visuelle, qui s’avèrent déterminants pour comprendre le véritable âge d’or qui s’ouvre avec le début du XXe siècle[note 16].

« En 1900, le ministère [des Postes] dénombre 27 000 cartes postées au Canada, en 1908, il en compte 41 millions et, en 1913, pas moins de 60 millions de cartes portent l’estampille canadienne, soit une moyenne de 8 cartes envoyées par habitant[note 17]. »

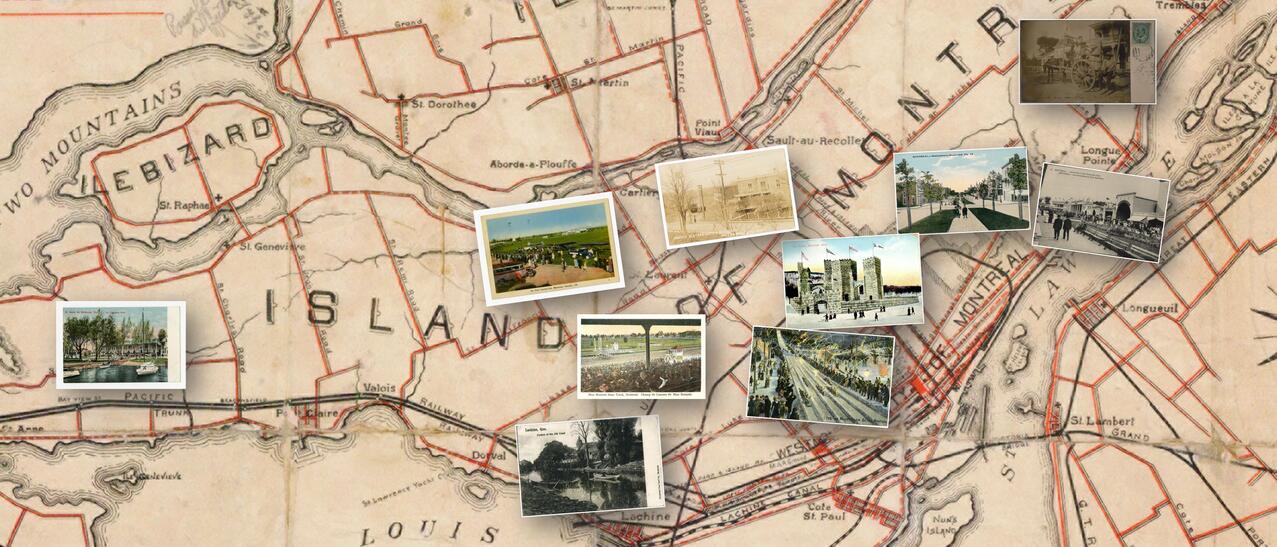

Poursuivre la découverte

Envie de découvrir d’autres lieux disparus de Montréal? En collaboration avec le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (de l’Université du Québec à Montréal), BAnQ vous propose la carte interactive Montréal d’un autre siècle. Celle-ci permet de parcourir les différents quartiers de la ville, jalonnés d’illustrations d’époque géolocalisées tirées des albums de rues d’Édouard-Zotique Massicotte, un important archiviste québécois.

Découvrez la nouvelle exposition Les machines de l’imaginaire pour plonger dans les trésors du patrimoine québécois!

Sources consultées

[Note 1] Répertoire du patrimoine culturel du Québec, Ensemble conventuel des Sœurs de Sainte-Anne.

[Note 2] Sylvain Gingras, L’aventure des pilotes de brousse, Saint-Raymond, Publications Triton, 2001, p. 52.

[Note 3] « Des essais d’aviation réussis avec un aéroplane construit à Montréal », La Presse, jeudi 8 juin 1911, p. 1.

[Note 4] « Reed pratique avec son monoplan à Cartierville », La Presse, vendredi 9 juin 1911, p. 1; « On verra à Montréal planer un biplan de soixante forces », La Presse, vendredi 14 juin 1912, p. 20; « Un jeune aviateur canadien-français, Ernest Anctil, vole avec succès sur un biplan construit au pays », La Presse, vendredi 27 septembre 1912, p. 1.

[Note 5] Sylvain Gingras, op. cit., p. 65.

[Note 6] « L’aéroport de Cartierville va disparaître et faire place à 7000 logements », La Presse, 25 mars 1988, p. A-3.

[Note 7] « Avis », La Patrie, jeudi 29 septembre 1921, p. 4.

[Note 8] « Une autre prison à Montréal », La Patrie, vendredi 24 octobre 1913, p. 2.

[Note 9] Commission de transport de Montréal, Le transport urbain à Montréal, 1861/1961, Montréal, 1961?, p. 12.

[Note 10] Isabelle Caron, Les cartes postales de Montréal, 1897-1945 – L’influence du projet de ville sur le paysage construit, thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, 2010, p. 117.

[Note 12] « Pour embellir Maisonneuve », La Presse, jeudi 15 octobre 1908, p. 15.

[Note 13] Paul-André Linteau, Histoire de Montréal depuis la Confédération, 2e édition augmentée, Montréal, Boréal, 2000, p. 200.

[Note 14] Jacques Poitras, La carte postale québécoise : une aventure photographique, La Prairie, Éditions Broquet, 1990, p. 21.

[Note 15] Isabelle Caron, op. cit., p. 60.

[Note 17] Yves Beauregard et Alyne LeBel, « Cette réponse que vous attendiez… Une passion née avec le siècle, la carte postale », Cap-aux-Diamants, vol. 3, no 2 (été 1987), p. 43.