… Pic-Pic, Pizzy-Wizzy, Swifty, Googles et Ti-Pit Raccourci. Ces noms évoquent bien sûr la bouffonnerie, et leur seule prononciation nous fait sourire. Les comédiens qui les portaient, dès 1910, gagnaient justement leur vie à divertir les Québécois dans des spectacles de burlesque.

Rire aux larmes

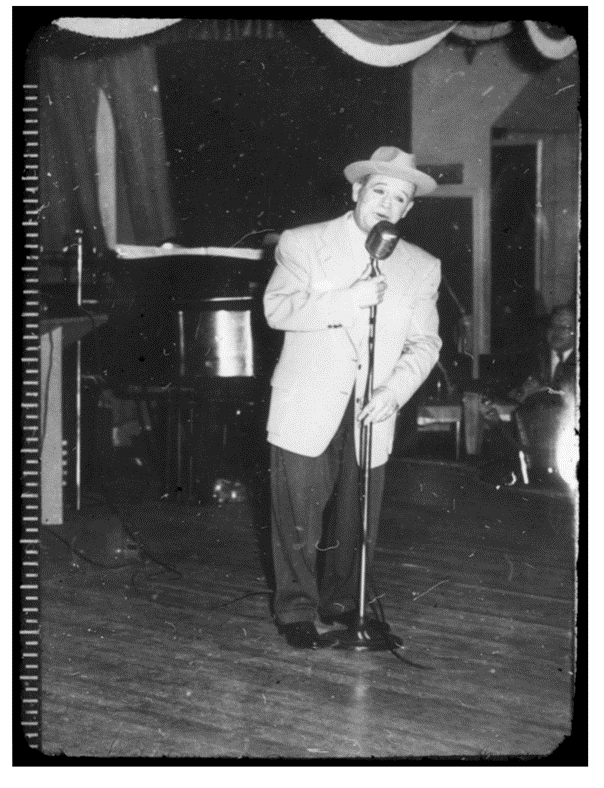

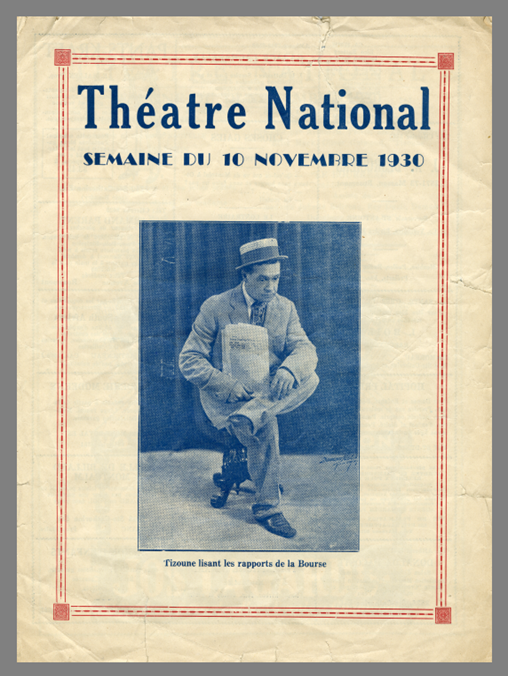

Les Olivier Guimond (Tizoune, père et fils) et autres comiques de la belle époque du burlesque avaient compris que le ridicule ne tue pas. Bien au contraire. Il libère l’esprit des tracas, de la morosité ambiante et de la routine, du moins le temps d’une bonne soirée de divertissement et de fous rires.

Les archives de Jean Grimaldi, de Gilles Latulippe et du Théâtre des Variétés conservées aux Archives nationales à Montréal ainsi que les publications sur le sujet témoignent de la grande popularité du burlesque au Québec à partir des années 1930.

« Showtime! » Que le spectacle commence!

La formule consistait le plus souvent à présenter au public, à un rythme soutenu et sans maître de cérémonie, une suite plutôt disparate de numéros de variétés et de sketches comiques. La diversité des prestations, l’art de l’improvisation et le sens du « timing » des comédiens, qui devaient adapter leurs répliques au gré des humeurs et des réactions du public, étaient le gage du succès.

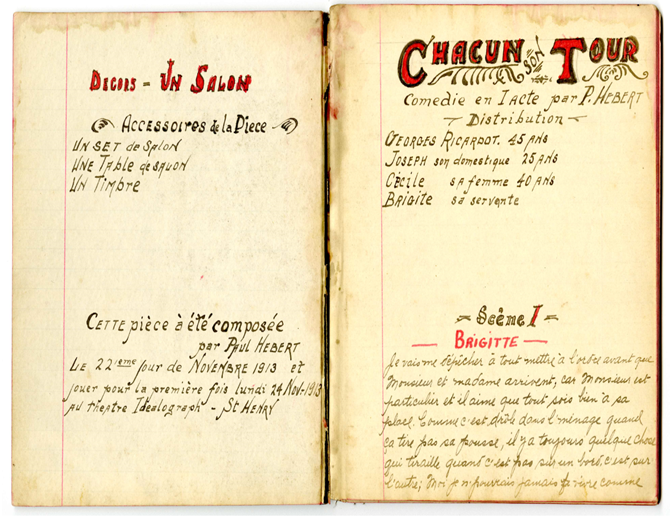

Dans un programme typique, il y avait d’abord la projection de deux films, avec reprise à la fin du spectacle. Une petite comédie musicale servait ensuite d’ouverture, suivie de courts sketches comiques – appelés « bits » dans la plus pure tradition américaine – que l’on jouait en alternance avec des numéros de variétés composés d’actes de vaudeville, de farces musicales, de chansons, d’opérettes et de danses avec orchestre. Après l’entracte, le spectacle reprenait avec une grande comédie d’une durée de 30 à 40 minutes, qui se terminait par un « punch » final réunissant sur scène l’ensemble des artistes.

« Viens voir les comédiens »

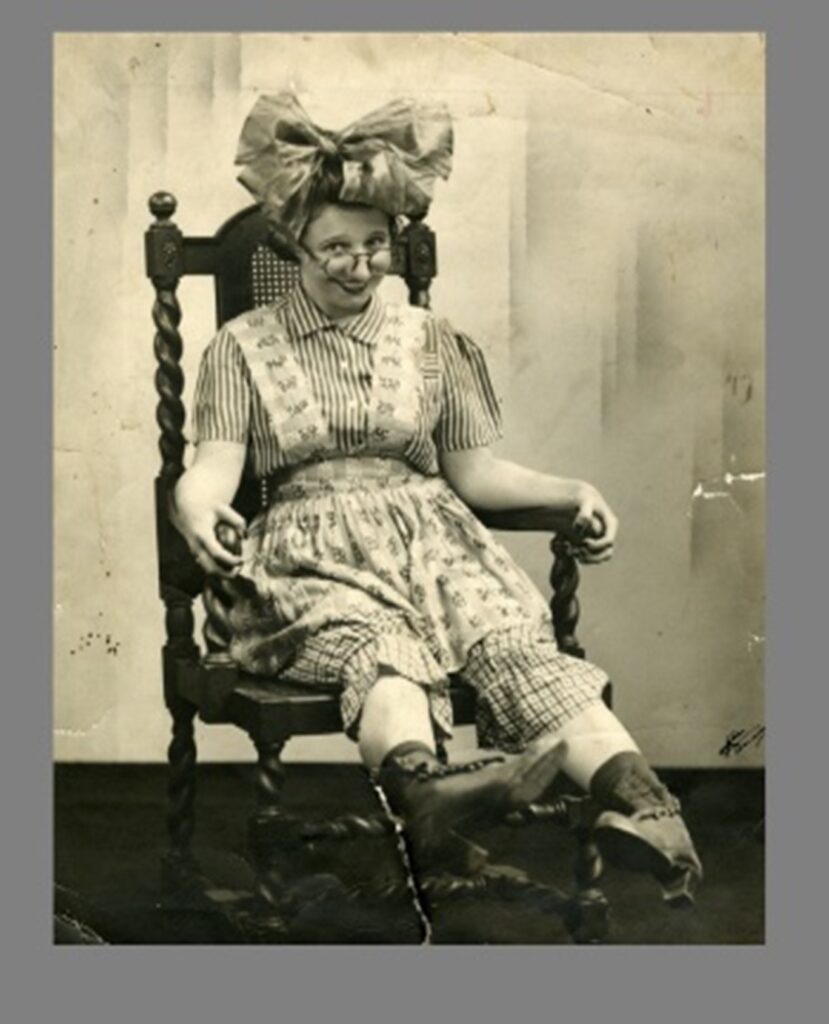

Nombreux sont les comédiens qui sont montés sur les planches des théâtres de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières et – grâce aux tournées de Jean Grimaldi – d’un peu partout au Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Angleterre. Les Paul Hébert, Juliette Béliveau, Arthur et Juliette Pétrie, Manda Parent, Paul Desmarteaux, Léo Rivet, Paul Thériault, Claude Blanchard et compagnie ont véritablement su charmer leur public.

Plusieurs théâtres du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine à Montréal attiraient des foules considérables, notamment le National, longtemps dirigé par Rose « la Poune » Ouellette, le King Edward, le Starland, le Midway, le Canadien et le Radio-Cité. Le théâtre Dominion de la rue Papineau présentait aussi des spectacles de burlesque. C’est d’ailleurs dans ses murs, devenus ceux du théâtre des Variétés, que Gilles Latulippe relançait en 1967 ce genre de théâtre populaire que l’on croyait éteint à jamais à la suite de l’avènement de la télévision et des cabarets.

Cet article est une version révisée d’un texte paru dans la revue À rayons ouverts, publiée par BAnQ (no 92, printemps-été 2013) sous le titre Le burlesque au Québec : Pic-Pic, Pizzy-Wizzy, Swifty...