De la Saint-Jean à la fête nationale

Le défilé de la fête nationale, connue autrefois comme la Saint-Jean-Baptiste, existe depuis plus d’un siècle. À l’image de la société québécoise, il a connu bien des transformations depuis sa première version. Fête politique, fête religieuse ou fête nationale? Découvrons son origine.

Le banquet de 1834

La fête du 24 juin a des racines anciennes liées aux célébrations du solstice d’été.

En 1834, Ludger Duvernay, journaliste et imprimeur du journal La Minerve, organise un événement de grande envergure pour célébrer le fait français en Amérique. Il réunit une soixantaine de personnalités politiques de Montréal et du parlement du Bas-Canada. Parmi les convives, on trouve le maire de Montréal, Jacques Viger, le député Louis-Hippolyte La Fontaine et le jeune étudiant Georges-Étienne Cartier. Ce premier banquet se déroule près de l’actuelle gare Viger, dans les jardins de l’avocat réformiste John McDonnell, ami de Duvernay.

Les défilés

Duvernay souhaite insuffler un esprit patriotique aux habitants francophones de Montréal, du Bas-Canada et de toute la colonie. Le premier défilé se déroule à Montréal en 1843. Somme toute modeste, mais solennelle, la procession affiche haut et fort les symboles de la nation de l’époque : le castor et la feuille d’érable apparaissent bien clairement sur les bannières, drapeaux et arcs de triomphe qui ponctuent la marche.

Les chars quant à eux apparaissent dans les rues de Montréal en 1874. Ils seront rapidement de rigueur pour le défilé dans les rues de Québec. La fête s’étend progressivement à plusieurs municipalités de la province jusqu’à devenir une fête officielle et un jour férié en 1925.

Symbole pour l’Église québécoise : le petit saint Jean- Baptiste

Le char allégorique le plus attendu et le plus connu est celui de saint Jean-Baptiste. Les premiers banquets montréalais célébraient le saint par des poèmes et des chants qui lui étaient adressés. Lors du 300e anniversaire de l’établissement de Québec, en 1908, l’Église le proclame saint patron des Canadiens français. Très populaire dans les défilés pendant la première moitié du XXe siècle, le personnage blond et bouclé disparaîtra progressivement à partir des années 1960, alors que s’amorce la séparation de plus en plus claire entre l’Église catholique et l’État.

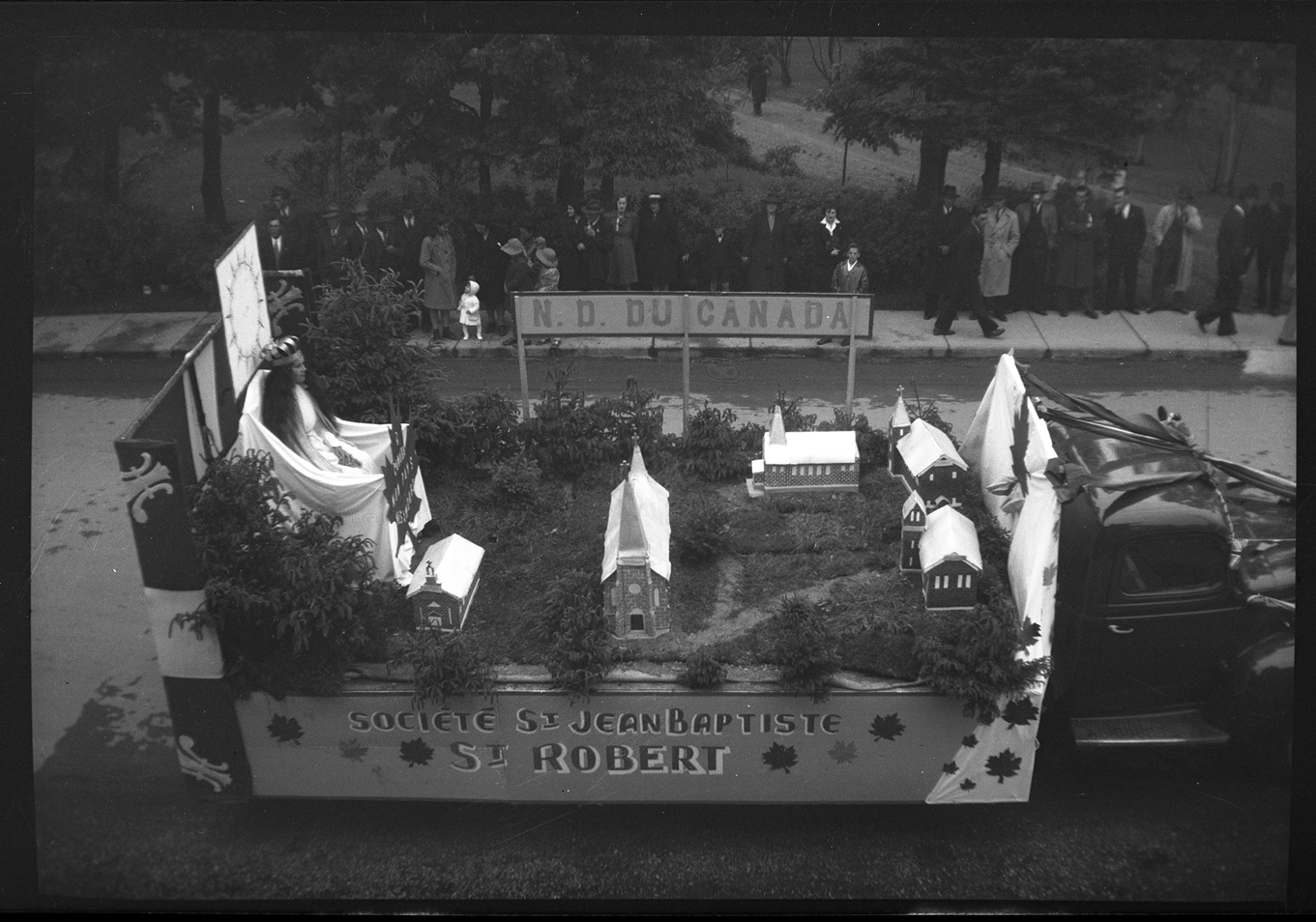

Des chars, encore des chars !

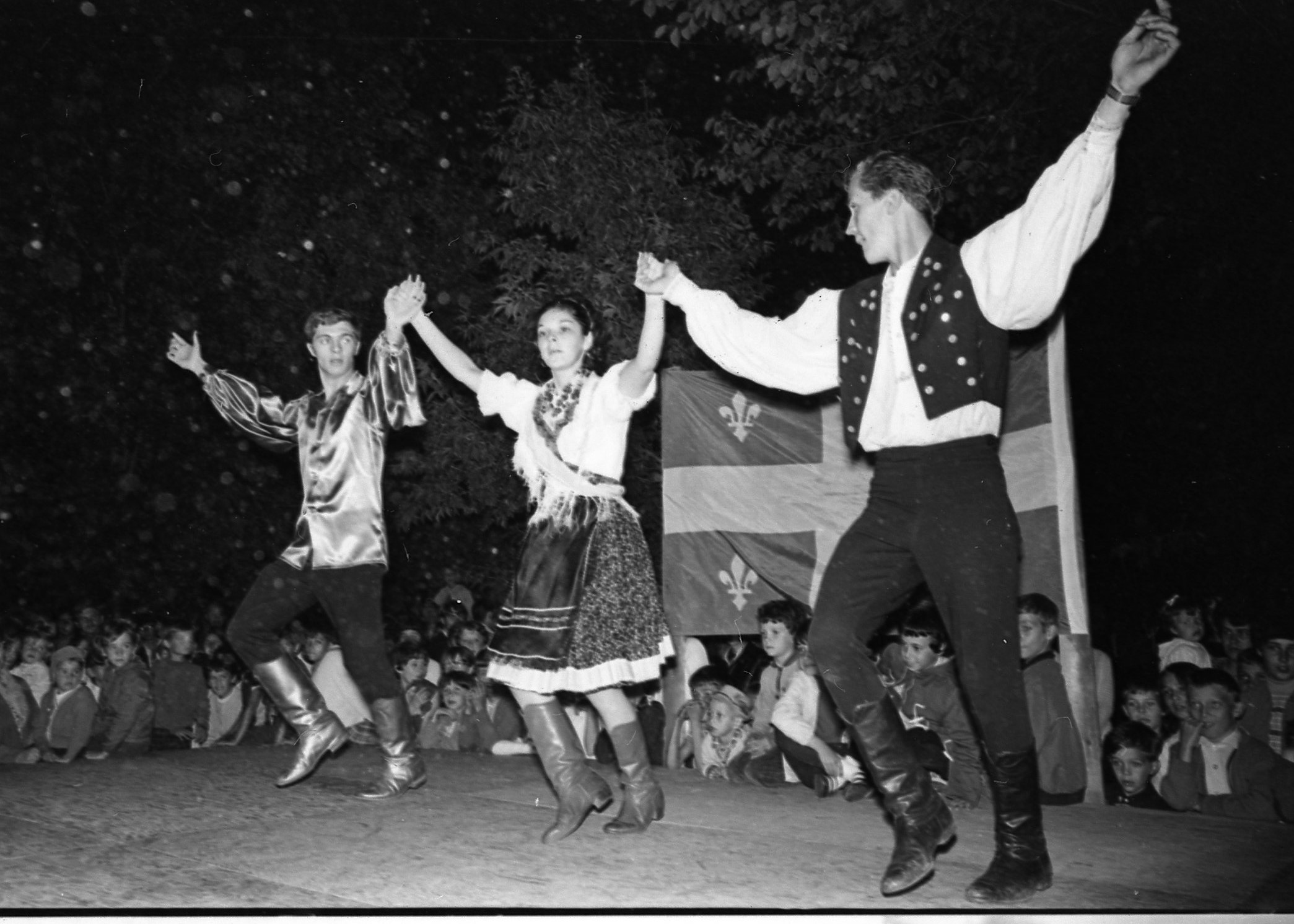

Tout au long du XXe siècle, la célébration se transforme au gré des lieux et des populations qui y participent. Diverses communautés culturelles, paroisses, groupes de loisir et entreprises se joignent aux festivités. Les fêtes de quartier prennent de plus en plus d’ampleur et ajoutent une couleur bien locale aux festivités. Les chars adoptent de nouveaux symboles, soit historiques, soit ludiques.

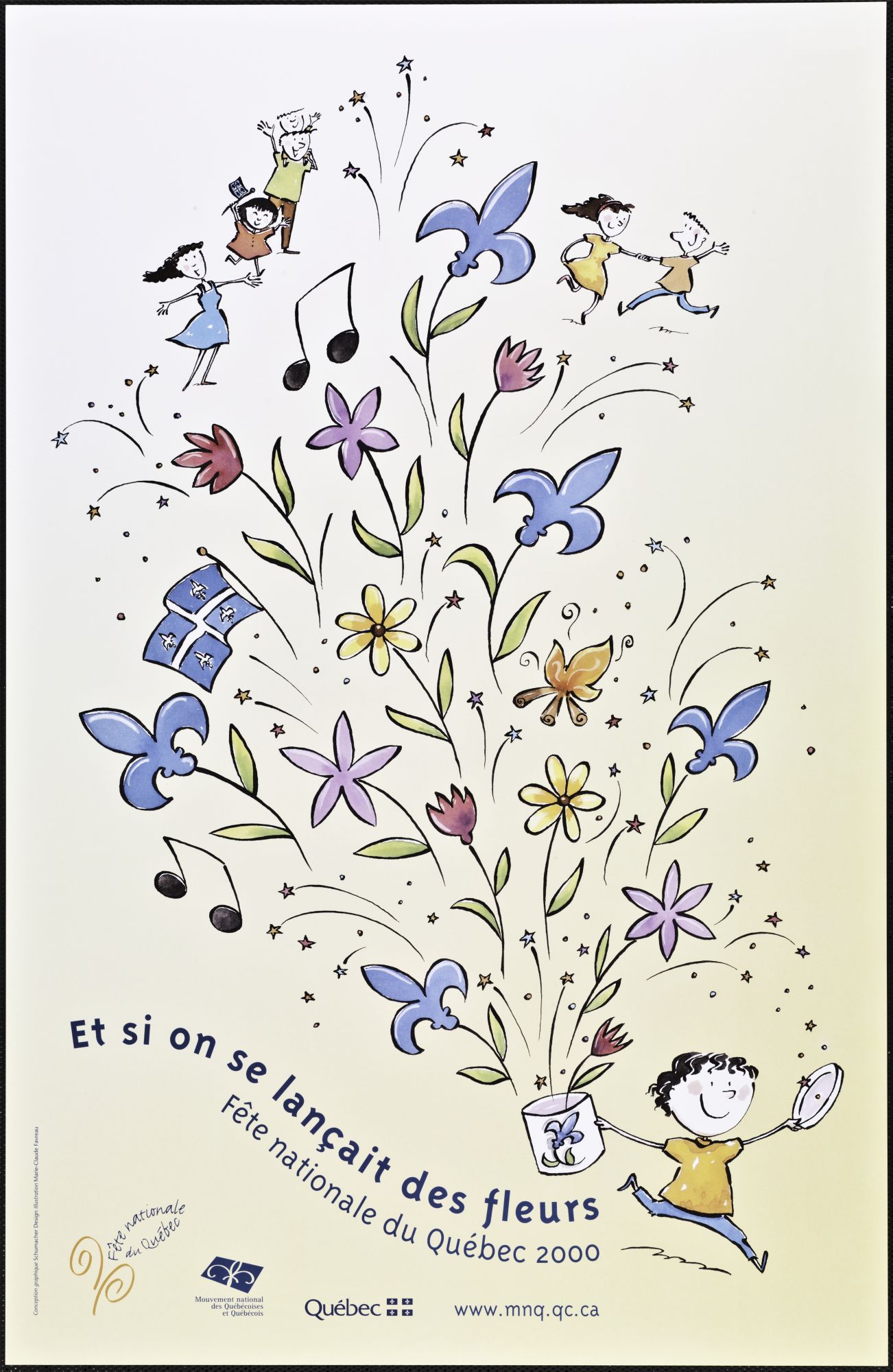

Vers la fête nationale

Le 24 juin 1977, la Saint-Jean-Baptiste devient la fête nationale du Québec à la suite d’un arrêté ministériel du gouvernement de René Lévesque. Depuis, les festivités ont pris un virage populaire. Les chars et les grands spectacles présentent de plus en plus le savoir-faire d’artistes de différentes origines et de disciplines variées, à l’image de la diversité qui caractérise la société actuelle.

Toute l’équipe de BAnQ vous souhaite une joyeuse Fête nationale!